2022年度職員定期健康診断 年間予定表を掲載しました。詳しくは以下のページの「年間健診予定表(PDF)」をご確認ください。

投稿者: nakatani

HaCCだより 第3号(2022年3月発行)

キャンパスライフ健康支援・相談センターの取り組み

キャンパスライフ健康支援・相談センターでは、新型コロナウイルス感染症について様々な取り組みを行っています。また、その他のVPD(Vaccine Preventable Diseases)、すなわち「ワクチンで防げる病気」についても、*NPO法人健康推進研究会と連携して取り組んでいます。

キャンパスライフ健康支援・相談センター 保健管理部門 長友 泉

*NPO法人健康推進研究会(SCCRE・エスキュール)…当センター内にあるNPO法人です。

新型コロナワクチンの追加(3回目)接種について

本学の学生及び本学キャンパス内で勤務している方が対象です。実施日時、予約方法等の詳細については以下のURLや学内通知をご覧ください。接種には自治体(市町村)から送付される「接種券」が必要です。

現在の流行の中心はオミクロン株ですが、追加(3回目)接種により、感染予防効果や重症化予防効果を高めることが出来ます。3回目接種後の副反応は、おおむね1・2回目と同様の症状であると報告されています。ご自身を守るために、また、家族など周囲の人を守るために、ぜひ前向きに接種を検討して下さい。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)などでお悩みの皆様へ

新型コロナウイルス感染症の大きな特徴は、感染性が消失し急性期の主な症状は回復したにも関わらず、“後遺症”と呼ばれるような多彩な症状が数ヶ月以上に渡って持続(あるいは反復)するケースがあることです。代表的な症状は、全身症状(倦怠感や筋肉痛など)、呼吸器症状(咳や息切れなど)、精神・神経症状(集中力低下や不眠など)、その他の症状(味覚・嗅覚障害、動悸、下痢など)です。そのメカニズムは不明な点が多く、これからの課題です。また、発症から時間が経つほど症状の発現率は低下するので、時間の経過とともにその大半は改善すると考えられますが、一部残った症状が更に長期の経過でどのように推移するかも今後の検討課題です。

当センターでは、これらの症状が持続していて、「医療機関を受診する方が良いのかな?その場合、どこに受診すれば良いのかな?」と考えている学生・職員に対しても、相談に応じています。また、その内容や程度によっては、医療機関への橋渡しを致します。気兼ねなくご連絡ください。

VPDについて

「ワクチンで予防できる病気」というと、一般的には子供の病気というイメージを持つかもしれませんが、免疫が十分でなければ大人でもかかってしまいます。子供の時に受けるべきワクチンを受けていない場合はもちろんですが、たとえ受けていても、時間経過とともに効果が低くなることがあります。一般的には、年齢やライフスタイルに応じて推奨されるワクチンが決まりますが、学生実習(医療機関や介護施設など)の際に接種が義務付けられるものもあります。これらの様々なVPDについては、適宜情報提供していきますが、質問などあれば当センターに随時ご相談ください。

「よくある質問」ランキング!

1位:相談・診察に費用はかかりますか?健康保険証は必要ですか?

2位:健診で、尿検査で陽性、血圧が高いと言われました。どうしたらいいですか?

3位:健診を受けた内容で相談したいことがあります。どうしたらいいですか?

Twitterやってます!

@hacc_osaka

新入生定期健康診断2022(終了)

本年度の新入生定期健康診断は終了しました。

よくある質問 | 問い合わせ | ● 学生定期健康診断はこちら

*学生健診は新型コロナウイルス感染予防を行いながら実施します。

*状況により、健診の中止、延期等、変更の可能性がありますので、必ず最新情報をホームページで確認してください。

*発熱や体調が悪い場合は登校、健診受検は控えてください。

*健診受検の際の服装など、注意事項についてはこちらのPDFをご覧ください。

健診項目と健診の流れ

健診項目: 内科検診・身長・体重・血圧・胸部レントゲン検査・尿検査

本ページを読みながらスクロールし、4月1日から始まるWeb調査票へのリンクボタンを確認してください。

本年度の新入生定期健康診断は終了しました。

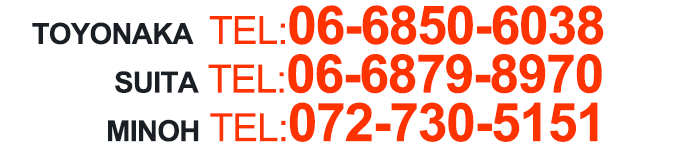

問い合わせ先

「4月4日6日7日の健診実施中、保健管理部門各室は閉室しています。

急ぎの問い合わせは当センター庶務係(06-6850-6002)へお願いします。 また、在学生の学生健診期間中(4月5日から26日)は、電話での対応が困難なため 、メールで問い合わせてください。 なお、健診期間中の回答にはお時間がかかりますのでご了承ください。

※電話受付及びメール対応:10-12時、13-16時(平日のみ)で対応させていただきます。

よくある質問

新入生・学生定期健康診断 (11)

後日、内科診察・再検査の案内をメール(KOAN)にて送付します。早めに相談したい方は、質問フォームよりお問い合わせください。

健康診断証明書についての案内はこちらのページをご確認ください。

お気軽に質問フォームよりお問い合わせください。

今年度の学生健診は4月に終了しています。健診の受検を希望される場合は、外部の医療機関にて受検いただくか選択肢の一つとして、当部門内にあるNPOにて有料健診を受検していただくかになります。

渡日が可能になりましたら、所属の部局担当者に今後について相談してください。

情報推進部にて再発行の手続きをしてください。再発行手続きについて詳しくはこちら。

必ず学生身分のIDでマイハンダイにログインして下さい。職員身分でのログインでは表示されません。

各学部・研究科の教務係などに配置しています。また各キャンパス保健管理部門にも置いていますので、健診受診の前日までに取りに来てください。

使い方は、こちら(ピーポール使い方)を確認してくださいまた、ピーポールの外袋にも使用方法が載っています。

当センター内にあるNPO法人SCCRE健康増進支援部門健康推進研究会で実施しています。有料の健診となりますので詳細については、NPO法人SCCRE健康増進支援部門健康推進研究会のホームページをご覧ください。

当センター内のNPO法人SCCRE健康増進部門健康増進研究会にて有料で受けることが可能です。詳細については、 NPO法人SCCRE健康増進部門健康増進研究会のホームページをご覧下さい。

卒業生(離籍含む)等を対象に、各種証明書の交付を行っております。発行可能な期間に限りがあります(発行可能期間の詳細はこちら)。不明な点はメール・電話にてお問合せください。

証明書の種類

| 証明書の種類 | 言語 |

|---|---|

| 定期健康診断結果 | 日本語/英語 併記 |

請求方法

下記の書類をご準備の上、郵送または直接窓口にてお申込みください。

(1)各種書類発行申込書

(2)返信用封筒 ※返信先の住所、宛名を明記の上、必要金額分の切手を貼付してください。

※郵便物が追跡できる方法をできる限りご利用ください。

(3)本人確認書類のコピー(学生証など) ※確認後は返却します。

郵送した旨をメールでお知らせください。(氏名、電話番号をお知らせください。)

stu-infoあっとhacc.osaka-u.ac.jp (”あっと”を変換してください)

留意事項

- FAXおよび電子メール等の電子媒体による証明書交付は行っておりません。

- 発行手数料はいただいておりません。(郵送の場合、往復の郵送料のみ申請者のご負担になります。)

証明書請求・お問合せ

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1

大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター 保健管理部門吹田分室 証明書担当

電話: 06-6879-8970、 06-6879-4159

メール:フォームメール

対応時間: 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土日祝日を除く)

職員定期健康診断 (8)

2024年度より、調査票はWEB回答となりました。

用紙の配布はありません。健診予約日までにWEB調査票の回答をお願いいたします。

マイハンダイの健康診断ボタンから回答可能です。

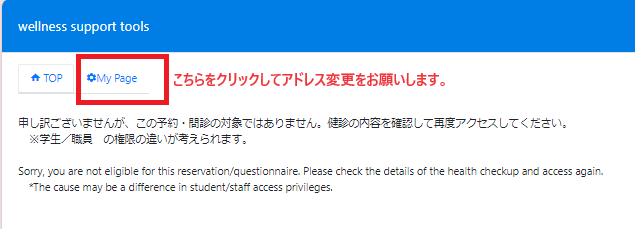

登録メールアドレスに誤りがあるか、受信できないアドレスで登録されている可能性がございます。

下記の手順でアドレス変更をお願いします。

手順:マイハンダイの健康診断ボタンをクリック。実施中のイベントURLよりログインし、メールアドレスを受信可能な正しいアドレスに変更

①「My Page」をクリックするとアドレス変更の画面が表示されます。

②『新しいメールアドレスで登録する』にチェックを入れ、変更後のアドレスを入力する。

③アドレスに誤りがないことを確認し、登録ボタンをクリックする。

④登録後、「受信メールアドレス変更通知」のメールが届くことを確認する。

☆ 注意 ☆

届かない場合は、メールアドレスが誤っている、もしくは受信不可となっているアドレスが入力されています。再度①からやり直し、入力アドレスをご確認ください。

予定通り受検していただいて結構です。尿検査の提出時にスタッフにお知らせください。

検査着の貸出はありません。また髪留め等も用意していませんので、ご持参ください。

健診に来られる前に実施要項及び注意事項のPDFを必ずご一読ください。

職員健診と同時に検査を希望される場合、健診受付時に申し出てください。

実施可能な検査については SCCRE 健康増進支援部門 健康推進研究会のホームページをご参照ください。

予約の変更は、前日24時までに予約画面にて行ってください。

予約当日のキャンセルは必ずご連絡ください。

なお、新たな予約は、健診予約日の翌日から可能です。早めに予約を取り直してください。

いいえ、必ず予約してください。

相談支援 (8)

大阪大学の学生および教職員の方からの相談を受け付けています。外部の方は利用できませんので、ご遠慮下さい。

必要な配慮の内容によっては、実際に開始するまでに時間がかかります。できるだけ早くキャンパスライフ健康支援センター相談支援部門アクセシビリティ支援室(https://acs.hacc.osaka-u.ac.jp)あるいは所属学部・研究科の担当教職員に相談して下さい。

障がいがあるとわかっている人しかセンターに来てはいけないわけではありません。授業の中で困ったことが有れば、気軽にそして早めに相談に来てください。配慮を受けても就職等に影響しません。また、就職先に知られることもありません。

キャンパスライフ支援センターでは、医師、カウンセラー、コーディネーター、メディカルスタッフ、ピア・アドバイザー(学生相談員)などの様々なスタッフが、それぞれの専門性を生かして、様々な相談に対応していますので、なんでも気軽にご相談下さい。どこに相談していいかがわからないならば、まずは「なんでも相談窓口」に連絡して下さい。相談内容に応じて、大学内の各部局の相談窓口、国際教育交流センター、ハラスメント相談室等や学外の医療機関と連携して問題の解決をサポートさせて頂きます。

キャンパスライフ健康支援・相談センターでの相談・診察は無料ですので、気軽にご相談下さい。健康保険証も必要ありません。ただし、症状によってはその日のうちに外部の医療機関に紹介させて頂くことがありますので、念のため持参する事をお勧めします。紹介先の医療機関では健康保険証と診療費が必要です。

いいえ。誰があなたの支援を担当するかは、あなたのニーズを考慮しながらこちらで決定します。ただし、妥当な理由があると判断された場合はこの限りではありません。

合理的配慮はあくまでも皆さんの大学での学びが障がいによって制限されないことを目指すものであり、単位を保証するものではありません。試験に合格できるように、勉強できる環境を整えるものです。

診察 (4)

障がい (3)

いいえ。誰があなたの支援を担当するかは、あなたのニーズを考慮しながらこちらで決定します。ただし、妥当な理由があると判断された場合はこの限りではありません。

合理的配慮はあくまでも皆さんの大学での学びが障がいによって制限されないことを目指すものであり、単位を保証するものではありません。試験に合格できるように、勉強できる環境を整えるものです。

予防接種 (1)

当センター内のNPO法人 SCCRE健康増進支援部門 健康推進研究会にて、就職内定前の健康診断、各種感染症の抗体検査、各種ワクチン(麻疹、風疹、肝炎ウイルス等)の接種等を受付けています。詳細については、NPO法人SCCRE健康増進支援部門健康推進研究会のホームページをご覧下さい。

その他 (6)

情報推進部にて再発行の手続きをしてください。再発行手続きについて詳しくはこちら。

当センター内にあるNPO法人SCCRE健康増進支援部門健康推進研究会で実施しています。有料の健診となりますので詳細については、NPO法人SCCRE健康増進支援部門健康推進研究会のホームページをご覧ください。

当センター内のNPO法人SCCRE健康増進部門健康増進研究会にて有料で受けることが可能です。詳細については、 NPO法人SCCRE健康増進部門健康増進研究会のホームページをご覧下さい。

卒業生(離籍含む)等を対象に、各種証明書の交付を行っております。発行可能な期間に限りがあります(発行可能期間の詳細はこちら)。不明な点はメール・電話にてお問合せください。

証明書の種類

| 証明書の種類 | 言語 |

|---|---|

| 定期健康診断結果 | 日本語/英語 併記 |

請求方法

下記の書類をご準備の上、郵送または直接窓口にてお申込みください。

(1)各種書類発行申込書

(2)返信用封筒 ※返信先の住所、宛名を明記の上、必要金額分の切手を貼付してください。

※郵便物が追跡できる方法をできる限りご利用ください。

(3)本人確認書類のコピー(学生証など) ※確認後は返却します。

郵送した旨をメールでお知らせください。(氏名、電話番号をお知らせください。)

stu-infoあっとhacc.osaka-u.ac.jp (”あっと”を変換してください)

留意事項

- FAXおよび電子メール等の電子媒体による証明書交付は行っておりません。

- 発行手数料はいただいておりません。(郵送の場合、往復の郵送料のみ申請者のご負担になります。)

証明書請求・お問合せ

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1

大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター 保健管理部門吹田分室 証明書担当

電話: 06-6879-8970、 06-6879-4159

メール:フォームメール

対応時間: 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土日祝日を除く)

(リリース)抗肥満因子の血中濃度は生活習慣により変化することが明らかに

朝食抜き、毎日飲酒、喫煙などの生活習慣に要注意

研究成果のポイント

概要

大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センターの中西香織講師、瀧原圭子教授らの研究グループは、「朝食をあまり食べない」、「毎日飲酒する」、「喫煙習慣がある」などの生活習慣が抗肥満作用をもつ因子

として知られている線維芽細胞増殖因子(FGF)21 の血中濃度を変化させることを発見しました。

これまでFGF21 は、肥満・加齢などで血中濃度が上昇することは知られていましたが、生活習慣との関連については解明されていませんでした。

今回の研究では、血清FGF21 値と生活習慣の関連を調査し、朝食の摂取頻度、飲酒頻度、喫煙習慣などの生活習慣が血清FGF21 値を変化させることを明らかにしました。

本研究成果は、国際科学誌「Scientific Reports」に、11 月19 日(金)に公開されました。

詳細については、こちらのPDFファイルをご参照ください。

【用語解説】

*1 線維芽細胞増殖因子(FGF)21

FGF21 はFGF19 やFGF23 と共にホルモン様の作用を持つFGF19 サブファミリーに属しています。FGF21 は糖脂質代謝を改善するなどの抗肥満症効果を持つことから、2 型糖尿病やアルコー

ル性脂肪肝炎(NASH)などの肥満関連疾患の新しい治療戦略として期待されています。

(リリース)生活習慣病の発症確率を予測する AI を開発~府民向けアプリ「アスマイル」~

大阪府の健診等ビッグデータを活用

健康づくりを応援する府民向けアプリ「アスマイル」に 搭載

研究成果のポイント

概要

大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センターの土岐博特任教授・山本陵平准教授らの研究グループは、大阪府域の市町村国民健康保険被保険者の健診等ビッグデータ*2 を活用して、機械学習*3(AI)を行い、国保被保険者に対する 3 疾病の発症確率の予測モデルを構築しました。これまでは大規模な健診データ等が入手できないことで、精度・信頼性の高いAIを作成することはできず、都道府県レベルでの本格的な社会実装は難しい状態でした。3大生活習慣病である糖尿病・脂質異常症・高血圧は心筋梗塞や腎臓病などの重篤な病気の引き金になるので、これらの疾病の発症確率を事前に把握することで、個々の努力により発症を抑制することが可能です。生活習慣病は個人の日常生活が直接反映されるので、発症確率を知ることで日常生活を改善し、健康状態を保つことが期待できます。

詳細については、こちらのPDFファイルをご参照ください。

【用語解説】

*1 アスマイル

大阪府が開発したスマートフォンのアプリでは毎日の歩数や体重、血圧などが記録されます。国保加入者は健診結果も自動的に記録されます。毎日掲載される健康に関する記事も健康に対する留意点を教えてくれます。大阪府民に寄り添って、府民一人一人が自律的に健康を推進することを目的としたアプリです。

*2 健診等ビッグデータ

日本では 40 歳から74歳までの国民は特定健診を受診するように推奨されています。大阪府では大阪府国保連合会に国保被保険者の健診データやレセプトなどが集められており、個人情報が削除

されたビッグデータは病気発症の基礎データとなるし、その後どのように大きな病気にまで発展するかを知ることができます。

*3 機械学習

コンピュータが日常になった現在では、健診データなどが電子化されてビッグデータが蓄積されます。このようなビッグデータから意味のある情報を引き出す技術を機械学習と呼び、最近ではいく

つもの有能な機械学習の方法が開発されています。